【長期研修:2024.9.29-2025.3.31】ドイツ, ダルムシュタット工科大学:佐藤 梨奈さん

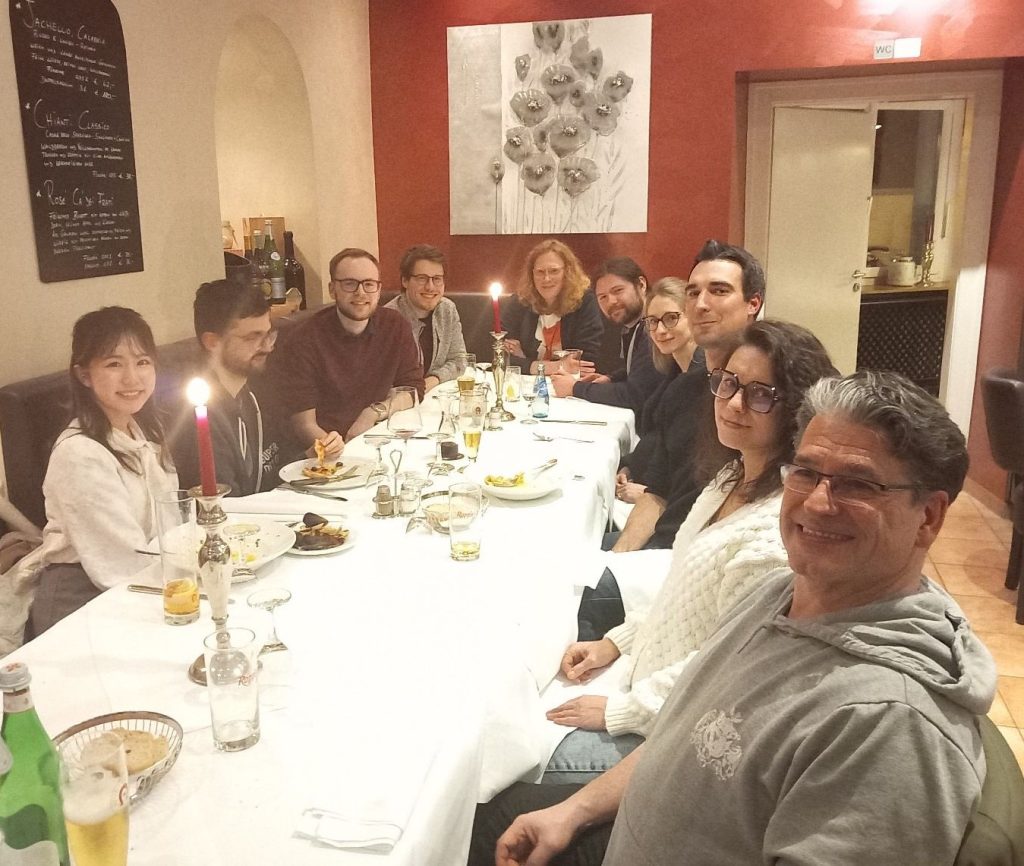

2024年10月から2025年3月までの6か月間,ドイツ・ダルムシュタット工科大学,物理学専攻の Emanuel Schneck 先生の研究グループに滞在しました (図1).

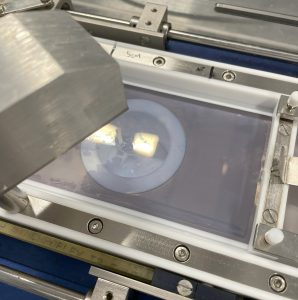

Emanuel 先生のグループは,気水界面の両親媒性分子の挙動をX線測定によって詳細にキャラクタリゼーションする技術に精通しており,水面上での分子配列,プロトン化状態,組成などの包括的な解析に熟練しています.例えば脂質分子であれば細胞膜表面のモデルとして,界面活性剤であれば泡や化粧品分野への応用に向けた基盤的な知見を獲得できるような研究が行われています.一方,私のこれまでの研究対象は,有機配位子で表面修飾された無機ナノ粒子であり,両親媒性分子やバイオ関連の分野は主ではありませんでしたが,両親媒性分子ではなく図2のように無機ナノ粒子を気水界面に並べてその構造を解析する,という研究手法での共通点がありました.そこで,Emanuel グループの有する両親媒性分子の気水界面での構造解析技術を無機ナノ粒子へ適用するという形でのコラボを提案しました.両親媒性分子とは全く異なる性質を持つ無機ナノ粒子では実験がスムーズに進まないことも多くありましたが,先生や学生と議論を重ねながら実験条件や解析手法を工夫していく中で,私からも無機ナノ粒子ならではの挙動に関する知見を共有できたと思います.こうしたやり取りを通じて,分野をまたいだ研究交流を実現できたと感じています.

図1. Emanuel Schneck グループでの食事会.向かって右列,手前から三番目の方がEmanuel 先生です.

図2. 気水界面に展開したAuナノ粒子の薄膜.この装置をベースとして,水温の違いへのナノ粒子の応答性を評価したり,X線反射率測定による界面での配列構造の解析を行ったりしました.

滞在先グループは研修開始時点で博士学生が4人いるのみの小規模な体制でしたが,オフィスや実験室のある建物内の他の研究グループとセミナーを共催したり,実験装置を共有したりと密に連携しており,他のグループの学生たちとも自然に交流の機会が生まれました.また,到着直後には研究所全体でRüdesheim am Rheinへの観光に出かけたり,ヘッセン州はビールよりもワインが有名とのことで,ぶどう畑を散策しながらワインを楽しんだり,12月には研究所のクリスマスパーティ (図3)でドイツの伝統的なホットワインやお菓子を味わったりと,文化的な体験にも恵まれました.さらに,毎週水曜日には,学生や一部の先生方と一緒にゲームをしたり,パブで語らったりといった集まりもあり,グループ内外のメンバーたちと親睦を深めるきっかけがたくさんありました.また,Emanuel グループは学生の数が少なく,ミーティングも定期的ではなく突発的に行われる形式であったものの,それゆえに各々が自立して自分のペースで研究を進めながらフランクに研究の相談ができる環境だったのが印象的でした.

図3. 研究所で開催されたクリスマスパーティ.ドイツの伝統的なホットワインやクッキーが振舞われ,ユーモアのあるカジュアルなプレゼンの余興もありました.

ダルムシュタットはフランクフルト空港からバスで30分の距離にある,アクセスの良い小さな街です.Luisen Platzという広場が街の中心で,バスやトラムの停留所,ショッピングモールやカフェ,日用品のお店等が立ち並び,いつも活気がありました.大学のキャンパスからLuisen Platz までは徒歩5分程度だったため,日々の生活の拠点としてとても便利でした.冬になると広場の中央にある塔がライトアップされ,クリスマスマーケットも開かれました (図4).

図4. ダルムシュタットのクリスマスマーケット.

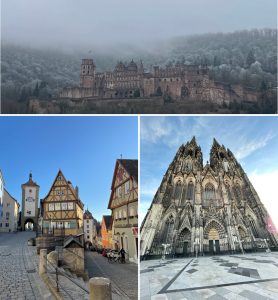

滞在中の6か月間は,常に研究だけに追われていたわけではなく,限られた時間の中でいかに研究設備を活かし,成果に繋げるかを意識して効率的に進めることができました.朝から実験を始めて夕方には帰宅し,週末にはケルン,ハイデルベルグ,ローテンブルク等,近隣の街へ出かけたりと (図5),ヨーロッパならではのワークライフバランスを体感できたと思います.ドイツにはバスやトラムを無制限で利用できる月額の定期券があったので,一人でどこまででも行くことができました.また,滞在の終わり頃には,グループメンバーの自宅に招かれて一緒にフォカッチャを作ったことも良い思い出です (図6).

図5. ドイツ滞在中に訪れた街の一例.ハイデルベルグ(上),ローテンブルク(左下),ケルン(右下).

図6. グループメンバーの自宅でのフォカッチャ作り.

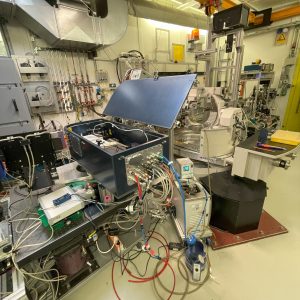

また,滞在中,ダルムシュタット工科大学だけでなく,ドイツ国内で2回の出張を経験しました.1月にはEmanuel 先生の元同僚である,ベルリン・マックスプランク研究所のWolfgang Wagermaier 先生の研究グループを訪問し,グループメンバーの方々とお互いの研究について紹介し合い,施設内の様々な設備を見学させていただきました.また,帰国直前にはハンブルク・ドイツ電子シンクロトロン (DESY) のビームラインP08にて,自身のサンプルを用いた気水界面での In situ 小角X線散乱測定を行い,海外の大型放射光施設での測定という貴重な経験ができました (図7).滞在していた大学を離れて,ドイツ国内の他の研究機関を訪れることができたことは大きな学びになりました.

図7. DESY,ビームラインP08での小角X線測定.

この研修中,温かい人々に囲まれて,研究でもプライベートでも非常に充実した日々を過ごすことができました.特に,分野横断的なコラボが実現したことで,これまでの自身の研究分野と滞在先の技術を組み合わせた新しい領域に挑戦でき,学生時代の研究のオリジナリティを確立する機会となったと考えています.このような貴重な機会をいただけたことに,統合化学国際共同大学院プログラムの皆様へ心より感謝申し上げます.