【長期研修:2024.3.29-2024.10.1】アメリカ,ライス大学:二宮大悟さん

2024年4月–10月の半年間, ライス大学 (アメリカ合衆国, テキサス州ヒューストン), Hans Renata研究室にて長期海外研修を行いました. Hans Renata教授は酵素反応を鍵とした天然物合成におけるフロントランナーとして知られています. 天然物合成とは, 容易に入手可能な有機化合物に化学変換を施し, 生物活性を有する(医薬品の基となりうる)複雑な天然有機化合物を合成することを目標とする学問分野であり, 私自身も, 博士後期課程における研究課題として天然物合成に従事しています.

Renata研究室はライス大学の南端, Bioscience Research Collaborative(BRC)という建物の中にあります. BRCは隣接するテキサスメディカルセンターとの連携を目的として建てられた研究施設であり, 生命科学系, 化学系の研究グループが多く集積しています.

- Fig 1. Bioscience Research Collaborative(BRC)

- Fig 2. Summer school2023に招聘したDavid Ryffelと再会

酵素反応は, そのアミノ酸残基による基質の多点認識に由来する高い選択性, 特異な反応性を特徴とし, 従来の有機化学合成では困難とされる様々な反応形式を達成することができます. 加えて, タンパク質工学的手法を用いることで各反応に合わせた酵素の構造最適化が可能であり, その応用の幅は近年益々広がっています. すなわち, 酵素化学は天然物合成における強力な「武器」としての地位を確立しつつあると言えます.

Hans Renata研究室は有機合成化学実験とタンパク質工学実験の両方を高いレベルで行える環境が整備されていることから, 「酵素を基盤とした有機合成化学」の習得に最適な場所であると考え今回の留学を決意しました.

研修期間中は, 二つの酵素反応を鍵とした天然物の全合成研究に従事し, ポスドクの横井健汰博士のご指導のもと, 酵素反応の基礎を身につけながら検討を重ねました. 本テーマを通して, 大腸菌を用いた酵素の発現から, 反応条件を最適化する際に考慮すべきパラメータまで, 様々な知識・技術を学ぶことができました. 新たな分野の習得に際して戸惑うことも多く, 初歩的なミスを犯して落ち込む日もありましたが, どうにか一通りの操作をこなせるようになりました.

酵素は本質的に「テーラーメイド」な触媒であり, 基質によっては変換率や選択性がうまく向上しないことが多々あります. このような酵素のリミテーションは, 変異導入により解決することが可能です. すなわち, アミノ酸をコードする遺伝子への変異導入により,一部のアミノ酸残基を別の種類に変換し,特定の基質に対する反応性, 選択性を向上させることが可能です. 留学の最終月にはこの手法にチャレンジすることもできました.

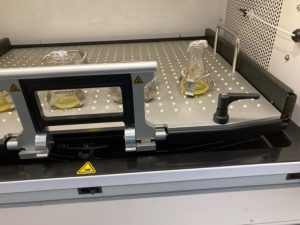

Fig 3. 酵素反応の様子

Renata研では週に一度ミーティングがあり, 一度のミーティング中に三人, 発表者が割り当てられます. 論文紹介では最新の酵素やケミカルバイオロジーから有機合成まで幅広い内容を扱っています. 特に生物学関連の内容は馴染みがないのもあり, 自分の視野を広げるいい機会となりました(私も一度日本での研究内容を発表しました).

- Fig 4. Houstonianの友人と行ったTex-Mexレストラン

- Fig 5 . テキサスバーベキュー

民族の多様性を反映して, ヒューストンは全米屈指の食文化の集積地となっています. テキサスの郷土料理とメキシコ料理が融合したtex-mex, フランスやスペインの料理を起源とするケイジャン料理(ジャンバラヤやザリガニが有名), そしてテキサスバーバキュー(日本のBBQと異なり, 巨大なお肉に低温でじっくりと火を通しながら煙を纏わせます)など, 日本ではなかなかお目にかかれない多くの食文化を体験しました.

また, ヒューストンは芸術文化の集積地としても知られています. ライス大学の北には美術館や博物館の集まる地区があり, 休日には趣味の美術鑑賞に多くの時間を割くことができました.

Fig 6. The Menil Collectionにて

さらに留学後期にはネバダ州ラスベガスまで足を運ぶ機会もあり, アメリカという国の広大さ, 文化の多様さを楽しむことができました.

最後になりますが, ご指導いただいたHans Renata先生, 横井博士, そしてRenata研究室のメンバー全員に心より感謝申し上げます.また, 留学に際し, 様々なご支援をいただきました, GP-Chemのスタッフの皆様に心より感謝申し上げます.

-300x261.jpg)