【長期研修:2024.10.1-2025.3.31】アメリカ, カリフォルニア工科大学:波多野 裕太郎さん

2024年10月から2025年3月の6か月間、アメリカ・カリフォルニア州のカリフォルニア工科大学(Caltech)で長期海外研修を行いました。2023年GP-Chemキックオフシンポジウムの折、招待講演で来日したBrian Stoltz教授の最先端の有機合成化学に興味を持ち、留学先を決定しました。初めに申し上げますが、このようにGP-Chemには化学における世界中のフロントランナーに学生がコンタクト・議論できる環境が整っているだけでなく、語学力向上の支援など様々なサポートが利用できます。ごく自然な流れで留学準備が進み、気づいたらアメリカに飛び立っていました。

Figure 1. GP-Chem キックオフシンポジウムの様子

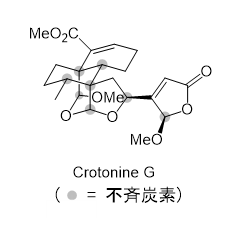

Stoltz研究室では、パラジウム触媒を用いる脱炭酸型不斉アリル化反応をはじめとする様々な遷移金属触媒による不斉反応の開発と、それらを駆使した天然有機化合物の全合成研究を行っています。4つの異なる共有結合を持つ炭素中心(不斉炭素)は2通り存在し、これらを区別して合成する有機反応を「不斉反応」と呼びます。不斉炭素をn個持つ化合物の異性体は理論上2n通りあるため、無数の異性体の中から1通りの化合物のみを選択的に得る手法の確立は非常に難しく、複数の不斉炭素が密集する天然有機化合物の全合成は現在も高難度の研究領域として位置づけられます。このような自在な分子変換を研究対象とする精密有機合成は、低・中分子医薬品開発の基盤となる重要な基礎研究の一つです。

今回私はStoltz研究室の大学院生Haoのテーマに加わり、8つの不斉点を有する天然物Crotonine Gの全合成研究に取り組みました(Figure 2)。留学前から天然物合成の分野に携わっていたものの、全く異なる標的天然物に、これまで用いた経験のない反応を用いて合成を行うため、多くの障害がありました。特に合成序盤で用いる、向山光昭先生の名前を冠する反応の実験に失敗したときは、「このまま帰国しては指導教員の林先生に顔を合わせられない」と思い、挽回に執心しました。最終的には帰国1週間前に標的天然物の全合成を達成し、続けて類縁体の全合成にも挑戦することができました。

- Figure 2. 取り組んだ標的天然物

- Figure 3. 実験の様子

Stoltz研は、Caltech キャンパス内Schlinger laboratoryという建物の3階にあり、同フロアにはReisman研があります。研究分野が近いこともあって、週に一度に院生1人が割り当てられる研究発表(Group meeting)は合同で行います。これに加えて2週間に一度、研究テーマごとの小グループに分かれた研究報告会(Subgroup meeting)があります。議論を通じて、これまで学術誌などの紙面上で読み取ることしかできなかった最先端の有機合成を肌で感じました。また両研究室の学生は研究内外問わず交流が深く、年末にはStoltz研とReisman研合同のクリスマスパーティに参加して親睦を深めることができました(Figure 4)。

Figure 4. クリスマスパーティの様子

一方、ラボ外の生活は、ルームシェア先のルームメイトと充実した生活を送ることができました。個人的に海外留学のコツはルームシェアだと感じています。慣れない土地での生活の仕方を学ぶだけでなく、トラブルがあった場合にも協力して対処することができます(実際に1月、ロサンゼルス広域で大きな山火事がありました)。何より、研究に疲れて帰宅するとルームメイトが温かく出迎えてくれることが、私にとっては大きな支えになりました。6か月も過ごせば実家のような安心感、帰国時は別れが惜しまれました。なお、お世話になった住居はRoomiesというウェブサイトから探しました。

Figure 5. ルームメイトとの1枚

最後に少しだけ苦労話をさせていただくと、今回は長期海外研修とはいえ、現地の学生から見れば私は6か月だけ滞在するゲストです。そんな観光客さながらの学生を、表向きは歓迎しつつも初めから研究者として本気で相手にしてくれることはまずありません。留学は行くだけで大変楽しく、濃密な経験ができる機会ですが、真に研究者として扱われたいのであれば自分自身がその状況を覆す必要があります。留学中は毎日様々な人に助けていただきながら過ごした一方、この点だけは一人で向き合いました。帰国前にHaoや研究室のメンバーと交わしたビールの美味しさで、研究者としての自分自身の成長を実感することができました。

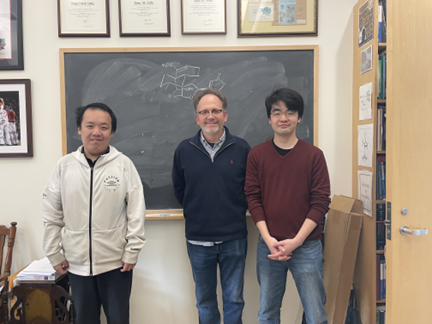

本留学は、GP-Chemのスタッフの皆様、ならびにJSPS若手研究者海外挑戦プログラムの多大なご支援のもと成り立ちました。また、快く送り出してくださった指導教員の林先生、派遣先のBrian Stoltz教授、共同研究者のHaoをはじめとする研究室メンバー、ルームメイトや関わった全ての皆様に心より感謝申し上げます。

Figure 6. Brian Stoltz教授(中心)、Hao(左)と私(右)